Warum junge Instrumentalistinnen nicht Popularmusik studieren

Research in Progress Vol.1

Ein Satz vorweg: allen Leserinnen, die mit dem Gedanken spielen, Popularmusik studieren zu wollen, sei gesagt, dass sich die von uns befragten Studentinnen grundsätzlich sehr positiv geäußert haben, ja, sogar regelrecht begeistert waren. Das Thema dieses Artikels bringt es mit sich, dass hier vor allem die Schwierigkeiten, die die Studentinnen hatten, in den Blick genommen werden und nicht ihre positiven Erfahrungen. So kann der Eindruck entstehen, dass sie ihr Studium nicht weiter empfehlen würden – was nicht stimmt! Also nicht entmutigen lassen.

Ein paar Zahlen vorab…

Mädchen spielen häufiger ein Instrument, hören aber in der Jugend eher auf

Schaut man sich die Statistiken an, wird deutlich, dass Mädchen nicht seltener ein Instrument spielen als die Jungs. Im Gegenteil, eine Studie von 2011/12 zeigt: im Alter von 9-13 Jahren gibt es deutlich mehr Mädchen (51,2%), die ein Instrument spielen als Jungs (37,2%). Bei beiden Geschlechtern geht die Zahl jedoch mit dem Älterwerden immer weiter zurück und pendelt sich bei ca. 25% (18-25jährige) ein, halbiert sich also bei den jungen Instrumentalistinnen im Zuge des Erwachsenwerdens *. Das heißt, in der Lebensphase nach Beenden des Abiturs, wo die Weichenstellung für ein Studium vollzogen wird, spielen gleich viele junge Männer und Frauen ein Instrument – gleichwohl diese Zahl nichts darüber aussagt, welches Instrument gespielt wird, ob es das erste Instrument ist, wie lange es gespielt wird und ob mit anderen zusammen oder allein im stillen Kämmerlein.

Instrumentalistinnen: in Popularmusik-Studiengängen allein auf weiter Flur

Wie eine Statistik des Musikinformationszentrums von 2011/12 zeigt, sind in vielen Studiengängen im Bereich Musik die Studentinnen in der Mehrheit, wie z.B. im Gesang, in der Musikpädagogik und in der Orchestermusik. Der Anteil der Studentinnen in der Jazz- und Popularmusik liegt dagegen bei 25%, muss jedoch weiter ausdifferenziert werden, da er nicht nach Sängerinnen und Instrumentalistinnen unterscheidet. Aus einigen von mir angeforderten Studienzahlen von 2011 ergibt sich denn auch, dass der Anteil der Instrumentalistinnen im Bereich Instrumental Jazz- und Pop nach wie vor unter 10 % liegt. An der Popakademie betrug der Frauenanteil im Gesangs- und Instrumentalbereich zusammen genommen 12% im Bachelorstudium, im Masterstudium Populäre Musik aber immerhin 31,5% – es gibt also prozentual mehr Frauen, die den Weg noch weitergehen wollen.

Folglich ist anzunehmen, dass viele Instrumentalistinnen im Studium die einzigen Frauen in ihrem Fach sind. Das deckt sich auch mit meinen bisherigen Interview-Ergebnissen: die von mir befragten Studentinnen waren alle die einzigen Frauen an ihrem Instrument; je nach Beliebtheit des Instruments konnte die Zahl der Kommilitonen von ca. 20 (z.B. Gitarre) bis 0 (z.B. Blechblasinstrument) variieren, eine Befragte war die einzige Studentin in ihrem Fach überhaupt.

Helfer & Hürden auf dem Weg zum Musikstudium

Die von mir befragten Studentinnen hatten in der Mehrzahl gute Bedingungen in der Kindheit und Jugend, was ihre musikalische Entwicklung angeht. Vier von fünf Befragten haben große Unterstützung durch das Elternhaus erfahren – Eltern und Geschwister spielten z.B. ebenfalls ein Instrument – und sie fühlten sich auch in Krisenzeiten und Zeiten des Zweifels von ihren Eltern sehr gestärkt. Eine Studentin, die von ihren Eltern in ihrer musikalischen Entwicklung nicht gefördert wurde, war dafür in ihrer Jugend Mitglied in einer Clique, die den Rock’n’Roll, wie sie selbst sagt, „als Religion zelebrierte“ **, und sie hat einen Lebenspartner, der ihre Karriere unterstützt (um die Identität der beteiligten Studentinnen zu schützen, die mir vertrauensvoll über ihre Erfahrungen berichtet haben, zitiere ich im vorliegenden Text anonym).

Hürde #1: Die Instrumentenwahl?

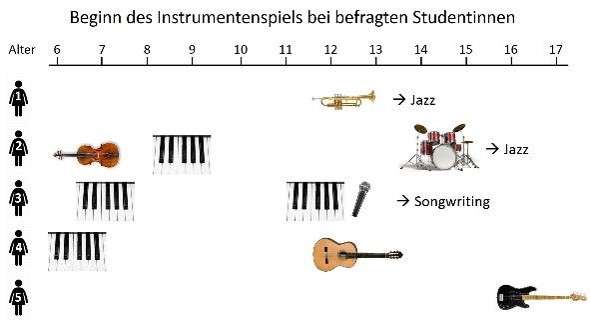

Schaut man sich die Wahl der Instrumente an, die die Studentinnen im Verlauf ihrer Kindheit und Jugend gespielt haben, fällt folgendes auf: Studentinnen 1 und 5 in der Grafik begannen ihr heutiges Instrument erst mit 12 bzw. 16 Jahren (und sind übrigens beide nicht in Deutschland aufgewachsen). Studentinnen 2 und 4 begannen mit einem „klassischen“ Instrument wie z.B. Klavier und Bratsche, suchten sich später aber band-kompatible Instrumente wie Schlagzeug oder (E-)Gitarre. Studentin 3 blieb bei ihrem Instrument, nahm aber im Zuge ihrer Jugend zusätzlich Gesangsunterricht und begann selbst Songs zu schreiben. Betrachtet man sich das Schaubild, fällt auf, dass es in der Jugend eine Art Zäsur gab: entweder wurde das „alte“, klassische Instrument oder die alte Spielweise aus Grundschultagen in der Jugend abgelegt und ein neues Instrument angefangen oder die jungen Frauen entdeckten ein neues Genre wie den Jazz oder begannen mit dem Songwriting bzw. Komponieren. Sie fanden also als Jugendliche einen neuen Zugang zum aktiven Musikmachen, der sie hat am Ball bleiben lassen.

Dies erscheint mir ein zentraler Punkt, da ich aus einigen persönlichen Gesprächen mit jungen Frauen weiß, dass die Musikpraxis aus Kindertagen häufig in der Jugend als nicht mehr erfüllend, langweilig oder kindisch – nicht mehr altersangemessen! – erlebt wird und deshalb entweder ganz beendet wird oder eben auf eine neue Ebene gehoben werden muss. Da die weibliche peergroup sich eher nicht zu Bands zusammenschließt und daraus eine neue Motivation schöpft, fehlt vielen jungen Frauen anscheinend die Perspektive. Meist spielen sie keine oder noch nicht lange typische „Band“-Instrumente, und nur, wer von Elternhaus oder Schule sehr gut ausgestattet ist (Papa ist Tontechniker, Mama Musikerin, engagierter Lehrer leitet Musik-AG o.ä.) oder eine große Leidenschaft für die Musik empfindet, kommt überhaupt auf die Idee, diesen Weg einzuschlagen.

Der Wunsch, Musik zu studieren, kam bei den Studentinnen in der Regel schon in den letzten Schuljahren auf. Die Schule wurde z.B. als lästige Pflicht und als langweilig empfunden, die Musik als einzige erfüllende Leidenschaft erlebt: “…also relativ früh war ich mir dann zu 100 % sicher, dass ich Musik machen will, richtig beruflich. Einfach weil ich immer gespielt hab den ganzen Tag und komponiert, und Schule nebenbei gemacht hab…“.

Hürde #2: Das Fehlen von Role Models?

Als eine Hürde wurde von mehreren Interviewten das Fehlen von Vorbildern genannt. Das läge daran, dass Mädchen eher Popmusik hörten und als Vorbilder Frauen sähen, die am Mikro stehen und performen, während die Begleitband im Hintergrund meist völlig unsichtbar ist (eine Ausnahme bilden z.B. Singer-/Songwriterinnen, die sich mit Gitarre oder Klavier selbst begleiten; allerdings steht auch hier meist der Gesang im Vordergrund). Jungs bevorzugen dagegen meist härtere Musikstile, wo die Band, d.h. alle Einzelmusiker in der Regel gleichberechtigt zu sehen sind und fast immer aus Männern besteht.

Auch in den Jazz- und Popularmusikstudiengängen gibt es Role Models fast ausschließlich in Gesang, Musical, Pädagogik, Fachmethodik u.ä.; im Instrumentalbereich sind nur vereinzelt z.B. Klavierdozentinnen zu finden. Laut Auskunft des Schulleiters der Jazz- und Rockschulen Freiburg, Bernhard Hofmann, gab es bisher an seiner Hochschule auch gar keine Bewerbungen von Musikerinnen für Dozentenstellen und sie hätten in Frage kommende Instrumentalistinnen auch nicht gezielt gesucht, da sie gegen „Regulierungen“ seien.

Wie war es aber bei „unseren“ Studentinnen? Zwei Studentinnen hatten eine Musikerin als weibliches Vorbild, nämlich eine die bekannte Schlagzeugerin Terri Lyne Carrington. Eine andere Studentin hatte auf einer von uns veranstalteten Frauenmusik-Workshopwoche eine Profimusikerin kennen gelernt, die ebenfalls erst mit 19 mit ihrem Instrument begonnen hatte, dann studiert hat und heute als Berufsmusikerin arbeitet. Dies ermutigte sie, selbst den Schritt zu gehen und ordentlich „Gas zu geben“ und ein Studium zu beginnen. In zwei anderen Fällen übernahmen die Mütter eine Vorbildfunktion, eine als Bildende Künstlerin, und die andere, weil sie selbst hatte Musikerin werden wollen: „…ohne meine Mama hätte ich das nicht machen können.“

Hürde #3: Die Aufnahmeprüfung?

Hürde #3: Die Aufnahmeprüfung?

Wie eingangs in der Statistik abgelesen, gibt es viele junge Instrumentalistinnen, die ein Instrument sehr wohl so gut beherrschen, dass sie ein Klassik-Studium beginnen können. Meist handelt es sich aber nicht um Instrumente, die in der Rock- und Popmusik vorkommen und mit denen man eine Band bestücken kann wie Schlagzeug, Bass oder E-Gitarre, sondern um klassisches Klavier, Geige, Querflöte o.ä., d.h. Melodieinstrumente, die man in einer Band allenfalls als Solo-Zusatzinstrumente und Farbtupfer einsetzen kann. Wird mit dem Erlernen eines „bandtauglichen“ Instruments begonnen, sind die jungen Frauen eventuell schon älter und spielen es noch nicht lange genug, um sich bei der Aufnahmeprüfung gegenüber den männlichen Kollegen durchsetzen zu können.

Ein weiterer Grund für den geringen Frauenanteil könnte sein, dass die Aufnahmeprüfungen in den Popularmusik-Studiengängen Kompetenzen abfragen, die viele junge Frauen nicht haben, da sie im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen über geringere Banderfahrungen verfügen. Dazu muss man anmerken, dass die Aufnahmeprüfung in der Regel aus einem theoretischen Teil (Musiktheorie, Gehörbildung) und einem praktischen Part besteht, wo zu einem Play Along oder mit einer Liveband 3-4 Musikstücke vorgespielt werden müssen. Das heißt also, es gibt wenige „Solobeiträge“. In der Tat kam es bei einem Teil der von mir befragten Studentinnen trotz sorgfältiger Vorbereitung zu Situationen bei der Aufnahmeprüfung, die zwar nicht ein Nichtbestehen zur Folge hatten, aber die Erfahrungslücken der Bewerberinnen offenbarten:

„…bei mir war das halt sehr lustig, weil ich kam rein, und hab mein Jimi Hendrix Stück gespielt und noch ein Funkstück, das war ganz in Ordnung so, aber ich glaub, auch nicht ganz auf dem Niveau von der Hochschule, und mein Jazzstück war halt echt schlimm! Ich hatte keinen Plan, was das Thema ist, ich spiel halt irgendwie, irgendwelche Töne als walking bass, aber ich glaube sie haben mich gefragt, warum spielst Du das Thema nicht. Was für ein Thema? Oder sie haben mich gefragt, wie viele Takte hat so ein stinknormaler Blues? Und ich weiß nicht, wieso ich 13 gesagt hab! Und da haben sie geguckt, wieso gerade 13? Wo eigentlich jeder weiß, jeder Blues hat 12 Takte“. Heute kann die Studentin darüber lachen, aber damals war es sicherlich eine sehr unangenehme Erfahrung.

Eine in ihrer Jugend klassisch ausgebildete Studentin berichtet, dass für sie das Arbeiten mit Leadsheets und Akkorden völlig neu gewesen sei, da sie in ihrem Unterricht immer ausnotierte Stücke gespielt habe. Bis auf eine Studentin, die während ihrer Schulzeit in einer BigBand gespielt hatte und häufiger aufgetreten war, hatten die Befragten eher wenig Banderfahrung und Auftrittspraxis, was aber gar nicht an ihrer eigenen Motivation liegen musste: „Ich hatte immer wieder, mit vierzehn oder so, `ne Band, aber das war nie was Ernstes. Die Leute haben mich immer im Stich gelassen. Ich war immer die, die es echt ernst gemeint hat, ich wollte das richtig machen“.

Sie kamen aus der Klassik, aus dem Rock oder Folk, nur 2 von 5 hatten vor dem Studium schon Jazz gespielt, für die anderen war es „fremde Musik“ und zum Teil war ihnen zu Studienbeginn auch nicht klar, dass die Studieninhalte sich fast ausschließlich auf Jazz beziehen. Da viele, wenn nicht alle Musikhochschulen mit dem Studiengang „Jazz-/Popularmusik“ einen Jazzschwerpunkt haben, kann dies für einige schon vorab ein Ausschlusskriterium sein. Für viele Männer ist die Beschäftigung mit Jazz ebenfalls neu, aber sie können ihre Wissenslücke eventuell besser mit ihren Banderfahrungen ausgleichen, die sie den Frauen meist voraushaben: Erfahrungen im Zusammenspiel mit anderen MusikerInnen, aurale Lerntechniken (über das Hören), Solospiel, Arrangement, Improvisieren und Livespiel vor Publikum.

Scheitern denn nun viele Frauen an den Anforderungen der Aufnahmeprüfung? Das hat sich im Verlauf meiner Recherche nicht bestätigt. Die bisherigen Aussagen zeigen vielmehr, dass sich Frauen an den Instrumenten erst gar nicht zur Aufnahmeprüfung anmelden. Laut Auskunft von Bernhard Hofmann, der die Jazz- und Rockschulen Freiburg, also das College, eine Hochschule und ein Weiterbildungszentrum leitet, fallen Instrumentalistinnen nicht häufiger durch die Prüfung als ihre männlichen Kollegen (vgl. Herold, sie hat im Jahr 2000 ermittelt, dass von 25% Bewerberinnen in Jazz/Pop-Studiengängen 22% auch angenommen wurden **). Wo aber eine besonders starke „Auslese“ herrscht, wie z.B. bei der Popakademie Mannheim, wo sich auf 30 Studienplätze ca. 500 MusikerInnen bewerben, werden viele Instrumentalistinnen erst gar nicht zur Aufnahmeprüfung eingeladen. Dies geschehe, da sie selten so gut seien wie die männlichen Bewerber, versicherte mir ein mit der Aufnahmeprozedur vertraute Dozent der Akademie, Davil-Emil Wickström.

Wenn sie sich anmelden, sind sie gut vorbereitet und können ihre Fähigkeiten und ihren Wissenstand meist besser einschätzen als die jungen Männer, sagt das Schulleitungsteam der Frankfurter Musikwerkstatt (fmw), Daniela Gutzeit und Bodo Neumann-Gutzeit. In der Tat, die von mir befragten Studentinnen haben sich vorher im Internet genau über die Inhalte der Aufnahmeprüfung informiert und sich monatelang durch gezielten Einzelunterricht, Teilnahme an Orientierungskursen und Vorstudiengängen, Programme zur Gehörbildung („Earmaster“) oder Probeauftritte im Familienkreis vorbereitet. Es erfordert einen starken inneren Antrieb, das Studium machen zu wollen und die Bereitschaft, dafür große Opfer in Kauf zu nehmen. Ist diese Motivation nicht vorhanden, sind die Selbstzweifel und „inneren Hürden“ zu groß oder scheinen die Wissenslücken zu umfangreich, werden sich viele nicht für diesen Weg entscheiden.

Eventuell haben viele Frauen in den nicht-klassischen Genres aber auch einen anderen Zugang zu und ein anderes Verständnis von Musik und fühlen sich von dieser Form der Musikvermittlung eher abgeschreckt. Die Tatsache, dass in Musikworkshops der Frauenanteil deutlich höher ist, würde diese These stützen (vgl. Herold, S. 28ff); in Workshops stehen die musikalische Selbstverwirklichung, die Selbsterfahrung und das Gruppenerlebnis im Vordergrund. Interessant ist auch, dass fast alle von mir befragten Studentinnen bereits vor dem Studium eigene Lieder komponiert hatten: eine Studentin erklärte, sie habe „… extrem viele Lieder geschrieben und war extrem kreativ“. Diese Kreativität muss im Studium gänzlich runtergeschraubt werden (Stichwort: „aufgeschobene Bedürfnisbefriedigung“), was bei einer Studentin fast zum Studienabbruch geführt hätte.

Eine weitere Hürde kann die Altersbegrenzung an einigen Hochschulen sein.

Hürde #4: Die Lernatmosphäre?

Hürde #4: Die Lernatmosphäre?

Fast alle der von mir befragten Studentinnen starteten ihr Studium mit einem Gefühl von Unzulänglichkeit und dem Gefühl, den vermeintlichen Leistungsvorsprung ihre männlichen Kollegen aufholen zu müssen. Die Folge war in einigen Fällen ein starker Druck, sich beweisen und ganz viel üben zu müssen, um mithalten zu können. Vor allem im Solospiel und in der Selbstdarstellung hatten die Studenten einen Vorsprung gegenüber ihren Kolleginnen, es kam der Ausspruch „sie setzen sich immer durch“.

Eine E-Gitarren-Studentin beschreibt das so: „Aber wenn Du dann in der Kombo sitzt, und keine Erfahrung hast – ich hab mich echt eingeschüchtert gefühlt ganz am Anfang! Ganz viele Gitarristen machen halt so `ne Show, die stellen sich hin, sagen hier bin ich und ich mach`s jetzt und ihr findet mich alle geil! Und ich bin halt so: Ja hallo, ich spiele jetzt, jetzt schaut doch mal, ob`s Euch gefällt und wenn nicht… Das ist der Trick bei vielen Gitarristen, die stellen sich hin, liefern ein hammergeiles Solo ab, Du hörst von allen Seiten, boah, das ist ein super Gitarrist! Aber was ist ein super Gitarrist? Wenn`s dann drum geht, Akkorde vom Blatt zu lesen, gut im Hintergrund zu sein, dann hört`s halt auf! Nur weil ich jetzt kein Hammersolo abliefern kann… ich hab halt andere Stärken“.

Der Begriff „abliefern“ – er stammt ursprünglich, glaube ich, aus dem Fußball – ist mir in manchen Gesprächen öfter begegnet und bringt die sportiv-leistungsorientierte Lernatmosphäre, wie sie an einer Hochschule herrschte, auf den Punkt (was nicht am Lehrer liegen muss): es geht darum, eine bestimmte Technik, einen Beat, ein Gitarren-Riff, eine Melodie o.ä. vorzuspielen und das möglichst lässig und souverän. Der Focus liegt auf dem Handwerk, der künstlerische Ausdruck und die momentane Gefühlslage der ausübenden Person sind zweitrangig. Eine Studentin sagte, dass sie sich ganz anders fühle als ihre Kollegen, die sicherlich das Ziel hätten, Supermusiker zu werden; sie wäre darauf nicht aus. Eine andere Studentin betonte, dass ihr die Noten relativ egal wären, sie wolle so viele Banderfahrungen machen und Kontakte knüpfen wie möglich.

Zum Leistungsdruck kommt oft noch ein sozialer Druck, dass man beweisen muss, dass man die Aufnahme an der Schule verdient hat. In jedem Semester muss ein Ensemble belegt werden, wo die eigene Leistung für die anderen sicht- und messbar wird, was manchmal zu Lästereien führt. Eine Schlagzeug-Absolventin konnte das Gefühl, nicht wegen ihres Könnens aufgenommen worden zu sein, bis heute nicht abschütteln: „Also ich hab mich ganz oft gefragt, ob ich als Mann in dem Stadium aufgenommen worden wäre! Weil ich das auch immer wieder gehört habe, also z.B. auch von dem Lehrer, der mich damals für die Aufnahmeprüfung vorbereitet hat, der hat zu mir gesagt, naja, die an der Hochschule, die wollen einfach auch mal so ein nettes, schönes Wesen unterrichten, ist doch klar!“

Männer können auf das Image der Rampensau und z.B. des Sologitarristen zurückgreifen, während Frauen an den typischen Band-Instrumenten neue Wege gehen müssen. Die Schulleiterin Daniela Gutzeit, die selbst Gitarre spielte, wollte selbst auf E-Gitarre umwechseln und beschreibt das so: „…das war überhaupt nix, weil man ist immer noch Frau und man spielt auch wie eine Frau und das darf man auch, aber vom Anspruch her ist es schon oft so, dass man sie wie ein Mann bedienen muss und dann kommt man in einen Konflikt. Und wenn man dann keine Band hat, die, sagen wir mal, nur aus Frauen besteht, und dann viele Jungs um sich rum hat, die einen lieber vorne auf der Bühne stehen haben wollen – singend – hört man mit dem Musik machen dann auch auf“.

Die Lehrer wurden zum Großteil als unterstützend, kompetent und verständnisvoll erlebt, aber es gab auch Berichte von unsensiblen und frustrierten Lehrkräften, die mit destruktiver Kritik und vernichtenden Bemerkungen den Studentinnen das Leben zusätzlich schwer machten. Eine Studentin erzählt von der Zeit, als sie in einer Art Vorstudium zur Vorbereitung auf die Hochschule war und von ihrem Hauptfachdozent zwei Jahre nicht nur kein Lob, sondern ständig zermürbende Kritik bekam. Dann habe sie den Dozent gewechselt und jetzt sei sie zufrieden, weil alles „normal“ sei, d.h. sie bekäme zwar immer noch kein Lob, aber wenigstens auch keine Kritik.

Abwertende Äußerungen fallen bei Frauen häufig auf fruchtbaren Boden, weil sie ohnehin meist sehr selbstkritisch sind: „…mit den Lehrern war es manchmal schwierig. Ich hatte häufig die Situation, wenn ich dann mal von meinem Lehrer gehört wurde nach dem Konzert, dass das dann so ein bisschen wie ein Weltuntergang war: „Oh Gott, also das und das und das geht ja nicht und uuh und eijeijei…! Ich hätte mir gewünscht, dass das so ein anderer Austausch ist, dass einfach klar ist, es ist alles erstmal cool, und wir arbeiten zusammen daran, nicht so ein: „huiuiui! Wo fangen wir denn da jetzt an?“ Und ich empfinde das sicherlich auch immer extrem, weil ich ohnehin nie sagen würde, ich bin so supergut! Das hätte ich mir anders gewünscht, das hat mich schon gestresst.“

Positiv fand eine Studentin, dass sie zum Unterricht ein Feedback am Ende des Semesters abgeben konnte und dass sie den Eindruck hatte, dass ihre Kritik auch beherzigt wurde. An der Frankfurter Musikwerkstatt ist die Ausbildung zum/zur Instrumentalpädagogen/in obligatorisch: „Unterrichten ist für uns eine hohe Kunst, die man auch professionell beherrschen sollte. Nicht jeder muss unterrichten, aber wenn schon dann richtig“, sagt ihr Schulleiter Bodo Neumann-Gutzeit. So wie man sich auf einen Gig vorbereitet, sollte man auch im Unterricht alles geben und es „nicht nur wegens des Geldes machen“ (O-Ton einer Studentin).

Dass viele Studentinnen das Fach Gesang wählen, liegt wahrscheinlich auch am Unterricht selbst. Nach der Qualität des Gesangsunterrichts gefragt, und ob es Unterschiede zu den männlichen Dozenten gibt, äußerten mehrere Studentinnen, dass sie sich bei ihrer jeweiligen Gesangslehrerin sehr geborgen gefühlt hätten und dass die Lehrerin sehr mitfühlend auf sie eingegangen wäre. Eine Studentin beschreibt den Unterschied so: „… bei manchen Dozenten ist es richtig streng, man kommt rein, man liefert das ab, was man machen muss, und fertig. Warum Du was nicht hinbekommst, wieso nicht oder Du hast `nen schlechten Tag … das ist fast egal! Bei Gesang geht so was, glaube ich, gar nicht, weil dann bist Du nervös und das schließt alles im Hals und dann kannst Du eh nicht singen. Die Gesangslehrerinnen gehen so natürlich, so locker dran, gucken, welche Übungen für einen am besten sind, und da schaffen sie so eine schöne Atmosphäre, und man singt einfach und arbeitet an den Fehlern. Ich hab das Gefühl, dass sie darauf achtet, dass man sich wohl fühlt im Unterricht. Hier hab ich die Erfahrung gehabt, dass sie einen immer ermuntern, immer sagen, das ist gut, das wird schon, Du wirst üben, das wird toll! Und bei manchen Dozenten ist es so, dass sie halt knallhart sagen, nee, das war schlecht! Du bist schlecht und Du kannst es einfach nicht, fertig! Jede Woche hab ich so `nen Stress, dass das Hauptfach kommt, und ich muss davor schon 5 Tage lernen!“

Dass viele Studentinnen das Fach Gesang wählen, liegt wahrscheinlich auch am Unterricht selbst. Nach der Qualität des Gesangsunterrichts gefragt, und ob es Unterschiede zu den männlichen Dozenten gibt, äußerten mehrere Studentinnen, dass sie sich bei ihrer jeweiligen Gesangslehrerin sehr geborgen gefühlt hätten und dass die Lehrerin sehr mitfühlend auf sie eingegangen wäre. Eine Studentin beschreibt den Unterschied so: „… bei manchen Dozenten ist es richtig streng, man kommt rein, man liefert das ab, was man machen muss, und fertig. Warum Du was nicht hinbekommst, wieso nicht oder Du hast `nen schlechten Tag … das ist fast egal! Bei Gesang geht so was, glaube ich, gar nicht, weil dann bist Du nervös und das schließt alles im Hals und dann kannst Du eh nicht singen. Die Gesangslehrerinnen gehen so natürlich, so locker dran, gucken, welche Übungen für einen am besten sind, und da schaffen sie so eine schöne Atmosphäre, und man singt einfach und arbeitet an den Fehlern. Ich hab das Gefühl, dass sie darauf achtet, dass man sich wohl fühlt im Unterricht. Hier hab ich die Erfahrung gehabt, dass sie einen immer ermuntern, immer sagen, das ist gut, das wird schon, Du wirst üben, das wird toll! Und bei manchen Dozenten ist es so, dass sie halt knallhart sagen, nee, das war schlecht! Du bist schlecht und Du kannst es einfach nicht, fertig! Jede Woche hab ich so `nen Stress, dass das Hauptfach kommt, und ich muss davor schon 5 Tage lernen!“

Auffallend ist, dass das Studium bei den meisten von Krisen und Umwegen unterbrochen war; zwei der Studentinnen bekamen eine heftige Sehnenscheidenentzündung und mussten länger pausieren (was wohl aber auch bei den Männern vorkommt). Eine Studentin hat ein sog. „part time“ Jahr eingelegt und ihr Studienpensum reduziert, um wieder zu Kräften zu kommen und wieder Zeit für ihre eigenen Kompositionen zu haben. Eine Vierte ging für ein Auslandssemester an ein Konservatorium nach Italien, wo das Studium weniger stressig und mit mehr Spaß wie in einer Abendschule betrieben wird.

Alle „Umwege“ wurde von den Frauen jedoch im Endeffekt als bereichernd und letztlich die Situation entspannend wahrgenommen, weil diese ihnen zu einer neuen Arbeitshaltung, Selbsteinschätzung und Denkweise verholfen hätten. Dazu gehört z.B., sich nicht mehr mit anderen zu vergleichen, sich Nahziele zu stecken, einen Ausgleichssport zu betreiben und sich z.B. nicht so sehr unter Druck zu setzen.

Hürde #5: Berufsbild?

„Ich denke, in der Klassik, wenn man im Orchester spielt, hast Du schon einen sicheren Platz, Du weißt, Du kriegst auf jeden Fall so und so viel Gehalt; ich meine, das ist Stabilität. Aber beim Jazz ist es schon schwieriger. Man muss ziemlich viel arbeiten, nicht nur üben, auch mit Booking…“ sagt eine Jazzstudentin, die ihren Lebensunterhalt vor allem mit „Events“ bestreitet. Die Unsicherheit, die das Leben der Profimusikerin mit sich bringen kann, wird auch von den Studentinnen als wichtiger Grund für die geringe Zahl von Popularmusikerinnen angegeben.

Auch bereite das Studium nicht genügend auf die alltäglichen Anforderungen im Berufsleben vor, denn Bereiche, die das Self-Management betreffen, wie Booking, Marketing, Finanzen usw. würden zu wenig oder gar nicht behandelt. Da kann der Musiker/die Musikerin noch so gut sein – wer sich nicht verkaufen kann, wird früher oder später Probleme haben, seinen Lebensunterhalt mit der Musik zu verdienen.

Einen weiteren Grund sieht der Schulleiter Bernhard Hofmann darin, dass der Popmusik immer noch das Ungeregelte und Ungeschützte anhafte und man überwiegend nachts arbeite. Auch die Frage, ob ein Leben als Profimusikerin mit Kindern vereinbar ist, wird so manche junge Frau beschäftigen, wie eine Studentin vermutet. Männer fänden eher eine Partnerin, die wegen der Kinder zuhause bleibt, als Frau ginge man nicht davon aus, dass der Partner sagt: „… ich mach mal zwei Jahre klar Schiff und Du, tob Dich aus!“ (nach einer Studie zur sozialen Lage von österreichischen KünstlerInnen (nicht nur Musikerinnen) lebten 2008 39% der weiblichen gegenüber 24% der männlichen Kunstschaffenden als Singles, sind 33% der Frauen und 44% der Männer verheiratet und nur 35% der Künstlerinnen Mütter, im Gegensatz zu 55% aller österreichischen Frauen im Alter zwischen 15 und 44 Jahren ***).

Ausblick

Wie wir auch aus unseren anderen Umfragen wissen, bei denen wir rund 50 Profimusikerinnen interviewt haben, wird der institutionalisierte Weg von Frauen grundsätzlich gern angenommen, gerade weil er für sie häufig der einzige Weg ist, Kontakte zu knüpfen und in Netzwerke einzusteigen, da sie in ihrer Jugend nicht wie die Jungs in Bands „hineinwachsen“. Allerdings scheint das Angebot nicht mit der (eigentlichen) Nachfrage übereinzustimmen.

Es bleibt zu überlegen, ob das Studienangebot im Bereich Jazz- und Popularmusik Frauen anspricht und wie es für Frauen attraktiver gemacht werden kann. Erwähnt wurden z.B. eine größere Wahlfreiheit und ein größeres Angebot an Genres. Und wie ist es mit einer geringeren Focussierung auf Leistung, Handwerk und Wettbewerb zugunsten der Kreativität und persönlichen, künstlerischen Entwicklung? Kann es einen Weg zu qualitativ hochwertiger musikalischer Ausbildung geben, der weniger von Wettbewerb und dem Leistungsgedanken geprägt ist?

Ohne für eine Frauen-„Quote“ sprechen zu wollen, halte ich es für wichtig, die VertreterInnen der Hochschulen zu sensibilisieren und dass diese gezielt nach Multiplikatorinnen suchen. Den Kooperationsprojekten mit Schulen kommt ebenfalls eine große Rolle zu; wenn hier gezielt die Instrumentalistinnen gefragt werden, um im Rahmen eines Projekts z.B. in eine Schulklasse zu gehen, sind das potentielle Vorbilder für eine große Zahl von Mädchen, die vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben eine Profimusikerin live erleben. Institutionen wie das Zentrum für Musikpädagogik in Freiburg bemühen sich, Multiplikatorinnen zu schaffen, in dem sie die meist klassisch ausgebildeten MusiklehrerInnen in populärer Musik fortbilden.

Die Entwicklung aktueller Bands stimmt ebenfalls zuversichtlich; immer mehr Bandprojekte entstehen, weil sich klassisch ausgebildete mit PopmusikerInnen zusammentun, die eigene Ausbildung sich also nicht als extreme Weichenstellung erweist, wie es auch der Schulleiter Bernhard Hofmann bestätigt: „Die Chancen für solche Zusammensetzungen sind größer geworden, weil der Musikgeschmack und die Art, Musik zu machen, sich wieder gewandelt haben, hin zum Handgemachten mit akustischen Instrumenten und eben auch in diese klassischen Musikstile rein. Da sucht man eine Geige oder ein Cello und dann wird man aller Wahrscheinlichkeit nach eher an eine Frau geraten und das ist gut so“.

Wie ist Deine Meinung zu diesem Thema? Bist Du Musikstudentin oder hast Du Dein Studium bereits abgeschlossen und möchtest über Deine Erfahrungen berichten? Wir würden uns freuen, wenn Du Dich bei uns meldest: ed.av1745906447idole1745906447m@kis1745906447um1745906447. Auch alle anderen sind natürlich herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen.

Anmerkung: Dies ist ein erster Zwischenbericht, den ich in einer stark gekürzten Fassung als Vortrag am 13.02.2014 auf dem Symposium „Popmusik-Vermittlung zwischen Schule, Hochschule und Beruf“ an der Leuphana Universität in Lüneburg gehalten habe. Infos: http://www.leuphana.de/institute/ikmv/musik/symposium-2014.html

Literatur:

* Studie des Deutschen Jugendinstituts und Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung „Medien, Kultur und Sport bei jungen Menschen“ 2011/12 (MediKuS), Quelle: www.miz.org

** Herold, Anja (2000): Frauen lernen Jazz – Workshopszene und Musikhochschulen in Deutschland im Vergleich; Oldenburg, S.19.

*** „Studie der sozialen Lage von Künstlern und Künstlerinnen“ des Wiener Forschungsinstituts L&R Sozialforschung – in Zusammenarbeit mit Dr. Gerhard Wohlfahrt, Universität Graz im Auftrag des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur, Wien (2008), Quelle: http://www.bmukk.gv.at/kunst/bm/studie_soz_lage_kuenstler.xml

Bildnachweise: Titel: Sara Lipstate,http://meinzuhausemeinblog.blogspot.de/ / Grafik: Mane Stelzer / Bild 1: Zeit online / Bild 2: Slash, motor.de / Bild 3: spreadshirt.net

20.02.2014