„Am Anfang fand ich es cool, bei den Jungs mitzuspielen…“

Eine Studie zu geschlechtstypischem Musiklernen von Dr. Ilka Siedenburg

Mit der vorliegenden Arbeit will die Autorin eine solide Basis für die Entwicklung neuer musikpädagogischer Konzepte schaffen, die Kindern und Jugendlichen gewinnbringende Alternativen zu geschlechterstereotypen musikalischen Lernwegen eröffnen können.

Melodiva: Was hast Du selbst für Erfahrungen in Deiner Musikerinnen- und Lern-Laufbahn gemacht?

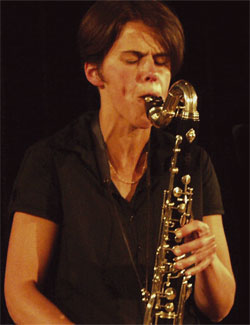

Ilka: Das Wesentliche war wohl, dass ich als Saxophonistin im Bereich Jazz meistens eine von wenigen Instrumentalistinnen war – im Jazzstudiengang zeitweise sogar die einzige. Damit sind meine eigenen musikalischen Aktivitäten und Interessen (z. B. Improvisation) eher nicht geschlechtstypisch, auch wenn das Saxophon natürlich ein Instrument ist, bei dem der Frauenanteil in den letzten Jahren stark gestiegen ist. Lange Zeit habe ich allerdings gar nicht so stark wahrgenommen, dass ich in einem eher geschlechtsuntypischen Bereich aktiv war. In der Musikschule und der Schule war das auch nicht so offensichtlich, auch wenn meine Lehrer und Vorbilder immer Männer waren. Als Fünfzehnjährige fand ich es wohl auch ganz cool, bei den Jungs mitzuspielen; später hätte ich dann gerne mehr Musikerinnen dabei gehabt. Deshalb habe ich im Laufe des Studiums begonnen, mich mit den Ursachen des geringen Frauenanteils zu beschäftigen. Daraus ergab sich dann zunächst die musikpädagogische Arbeit mit Mädchen im Rock-Pop-Bereich, später die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema.

Melodiva: Was waren für Dich die wichtigsten Ergebnisse Deiner Arbeit?

Ilka: Einerseits konnte ich viele Alltagsbeobachtungen statistisch nachweisen. Damit liefert meine Arbeit abgesicherte Argumente, um z. B. Maßnahmen wie Frauenför-

Ilka: Einerseits konnte ich viele Alltagsbeobachtungen statistisch nachweisen. Damit liefert meine Arbeit abgesicherte Argumente, um z. B. Maßnahmen wie Frauenför-

derung in Jazz, Rock und Pop zu begründen und politisch durchzusetzen. „Wichtige Ergebnisse“ sind daher die vielen festgestellten geschlechtstypischen Tendenzen, auch wenn sie für mich nicht unbedingt Neues oder Unerwartetes ergeben haben: Die befragten Studentinnen spielen häufiger Holzblas- oder Streichinstrumente, die Studenten Zupf- oder Schlaginstrumente; die Studentinnen haben ihren musika-

lischen Schwerpunkt eher in der Kunstmusik, die Studenten eher in Jazz, Rock und Pop; die Studenten komponieren und improvisieren mehr, während die Studentinnen häufiger tanzen oder singen. Wenn Leute, die Frauenförderprogrammen kritisch gegenüberstehen sagen „Das war doch nur früher so, heute haben gibt es da gar kein Problem mehr“ kann man ihnen also konkrete Zahlen entgegen halten.

Besonders interessant waren für mich die Verbindungen zu bestimmten Einfluss-

faktoren in der sozialen Umwelt. Es gibt deutliche Unterschiede zwischen den Studentinnen und den Studenten hinsichtlich des Stellenwerts verschiedener Sozialisationsinstanzen wie Familie, Peergroups, Bildungsinstitutionen, Medien und Öffentlichkeit. Für die Studentinnen hatten Familie und Bildungsinstitutionen ein besonders großes Gewicht. Bei den Studenten spielte neben diesen Instanzen auch die Peergroup eine wichtige Rolle. Auffällig ist auch, dass die Studenten sich viel an Vorbildern auf der Bühne oder aus den Medien orientiert haben, während für die Studentinnen eher Instrumentallehrerinnen Vorbildfunktion hatten.

Diesen verschiedenen sozialen Räumen entsprechend sind auch bestimmte Formen des Lernens unterschiedlich ausgeprägt: Die Studenten geben häufiger an, zumindest teilweise autodidaktisch bzw. im informellen Rahmen gelernt zu haben (z. B. in einer Band), während die Studentinnen ihre Kenntnisse und Fähigkeiten eher im Unterricht erworben haben. Sie eigenen sich Stücke überwiegend mit Hilfe von Noten an. Die Studenten erarbeiten sich demgegenüber häufiger auch etwas nach dem Gehör.

Die Fähigkeit, nach dem Gehör ohne den Einsatz von Noten zu lernen ist eine Grundvoraussetzung, wenn man Musik wie Jazz, Rock oder Pop spielen will, die stark von der afroamerikanischen Oraltradition geprägt wurde. Vieles spricht dafür, dass eine frühe Festlegung auf das Spielen nach Noten Kindern das Lernen in diesem musikalischen Bereich erschwert. Besonders Mädchen werden häufig einseitig durch diese Form des Lernens geprägt, und zwar bereits früher als die Jungen, da sie durchschnittlich früher mit dem Instrumentalspiel beginnen.

Diese Zusammenhänge können viele Tendenzen im Datenmaterial erklären, allerdings kann dies aber zunächst nur ein Anhaltspunkt sein. Inwieweit schriftorientiertes und aurales (= nach dem Gehör) Lernen tatsächlich geschlechtstypisch ist, muss erst genauer erforscht werden.

Melodiva: Frauen spielen also häufiger Flöte oder Geige und eher in der Kunstmusik oder Klassik, um es mal zu vereinfachen, weil sie a) sich früh unter größerem Einfluss ihrer Eltern und einem stereotypen Rollenbild für ihr Instrument entschieden haben und b) weil sie weniger Vorbilder im Jazz- oder Rockbereich haben. Nach dieser Weichenstellung könnte sich ja noch viel verändern – warum glaubst Du, schwenken viele Mädchen im Jugend- oder Erwachsenenaltern nicht mehr um?

Melodiva: Frauen spielen also häufiger Flöte oder Geige und eher in der Kunstmusik oder Klassik, um es mal zu vereinfachen, weil sie a) sich früh unter größerem Einfluss ihrer Eltern und einem stereotypen Rollenbild für ihr Instrument entschieden haben und b) weil sie weniger Vorbilder im Jazz- oder Rockbereich haben. Nach dieser Weichenstellung könnte sich ja noch viel verändern – warum glaubst Du, schwenken viele Mädchen im Jugend- oder Erwachsenenaltern nicht mehr um?

Ilka: Dieser Bezug zur allgemeinen mädchentypischen Sozialisation wird ja immer wieder hergestellt. Oft wird dabei auf Forschungsarbeiten aus den 60ern oder 70ern Bezug genommen. Ich denke, heute hat sich schon einiges geändert – wie viel, kann ich aufgrund meiner Studie nicht genau beantworten, und ich möchte nicht spekulieren. Gerade psychische oder persönlichkeitsgebundene Faktoren wie Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen, die häufig als Ursache für die Unterrepräsentanz von Frauen in Jazz, Rock und Pop genannt worden sind, habe ich nicht einbezogen. Man landet damit auch leicht bei einer an vermeintlichen “weiblichen Defiziten” orientierten Argumentation und verliert andere Ursachen aus dem Blick. Ich habe mich an Daten gehalten, die etwas leichter objektivierbar sind und dabei einige Erklärungen gefunden:

1. Eine mädchentypische allgemeine Sozialisation kann erklären, warum nur ein geringer Teil der befragten Studentinnen technische Geräte (Mischpult, Verstärker, MD-Player, Computer) für die Musikpraxis nutzt – allerdings habe ich dazu keine Daten erheben können. Der Umgang mit Technik hat für Jazz, Rock und Pop Schlüsselfunktion.

2. Es gibt durchaus Anzeichen dafür, dass Mädchen im Jugend- oder Erwachsenenalter teilweise umschwenken. Der Schwerpunkt in einem geschlechtstypischen Bereich bleibt häufig aber dennoch bestehen. Interessanterweise ist die Instrumentenwahl beim Zweitinstrument längst nicht so stark geschlechtstypisch geprägt wie beim Erstinstrument. Das könnte in der Praxis ungefähr so aussehen, dass eine Querflötistin oder Geigerin klassische Musik spielt und dies auch weiter verfolgen will, daneben aber damit beginnt, E-Bass oder Schlagzeug zu erlernen.

3. Eine interessanter Hinweis findet sich bei der Frage, was die Studierenden am Musizieren reize: Die Studenten mit dem Schwerpunkt in der Populären Musik stufen das Gruppenerlebnis als besonders wichtig ein, die Studentinnen mit dem selben Schwerpunkt als weniger wichtig. Bei denjenigen, die den Schwerpunkt in der Kunstmusik haben, kehrt sich das Ganze um: Hier sind es die Studentinnen, die besonders deutlich auf das Gruppenerlebnis verweisen. Es gibt also Hinweise darauf, dass ein Gruppenerlebnis besonders beim Musikmachen in gleichgeschlechtlichen Gruppen entsteht. Es wäre sicher interessant, Musikerinnen und Musiker noch einmal gezielt dazu zu befragen.

Sistars Projekt (2006/7), Frankfurt

Melodiva: Du schreibst, Mädchen himmeln ihre Stars in ihren eigenen vier Wänden an, bleiben eher passive Musikhörerinnen, wohingegen Jungs mehr auf die Bühne streben und Bands gründen, weil das quasi zur Mann-Werdung gehört. Sind Jungs per se als „Rampensäue“ geboren?

Ilka: Das habe ich so nicht geschrieben. Die Studentinnen, die ich gefragt habe, sind ja alle aktive Musikerinnen und sehen zumindest keinen großen Einfluss der Stars auf ihre Musikpraxis. Für die Studenten sind Vorbilder auf der Bühne und aus den Medien dagegen im Durchschnitt deutlich wichtiger. Sie himmeln diese Stars allerdings nicht (nur) an, sondern eifern ihnen nach.

Das Gründen einer Band ist typisch für männliche Peergroups – da sind wir wieder beim oben genannten Aspekt “Gruppenerlebnis” in der gleichgeschlechtlichen Gruppe. Dadurch, dass sie in mehr Bands oder Ensembles spielen, haben die Studenten durchschnittlich auch mehr Auftritte als die Studentinnen. Einen “Rampensau-Faktor” habe ich nicht berechnet, dazu kann ich nichts sagen 😉 . In jedem Fall gibt es solche natürlich auch unter den Frauen und ebenso Männer, die lieber im Hintergrund bleiben. Dennoch ist “die Möglichkeit, aufzutreten” für die Studenten ein bedeutend wichtigerer Anreiz zum Musik machen: Der Unterschied zu den Studentinnen ist hier hochsignifikant.

An anderer Stelle kann man allerdings gleichzeitig beobachten, dass viele junge Frauen durchaus nicht das Rampenlicht scheuen – beispielsweise legt der hohe Anteil an Bewerberinnen in Castingshows dies nahe. Am meisten Erfolg versprechend erscheinen ihnen wohl nach wie vor diese an den Geschlechterstereotypen der Medienwelt orientierten musikalischen “Karrieremöglichkeiten”.

Melodiva: Wie ist das bei der Musikpraxis, z.B. Improvisation und Komposition – da sind Frauen und Mädchen ja auch weniger aktiv, laut Deiner Studie liegt der Anteil der weiblichen, aktiven Komponistinnen bei nicht mal 10%. Fehlt den Mädchen das „gewisse Maß an Egoismus für kreatives Verhalten“, wie es die von Dir im Buch zitierte Susan Turan 1993 postuliert?

Ilka: Du nennst hier die von mir zitierte Zahl zum Anteil der Frauen in der Komponistendatenbank des Deutschen Musikrats, die 2000 bei 9% lag. Bei den von mir befragten Studierenden liegt der Anteil der Frauen, die schon häufiger komponiert haben, bei knapp 17% – das ist immer noch sehr wenig, und im Bereich Improvisation sieht es ähnlich aus. Hinsichtlich der Ursachen kann ich, wie auch Susan Turan, nur spekulieren. Ich denke, dass die hartnäckige Vorstellung eines männlichen “kreativen Genies”, die seit dem 18. Jahrhundert die Wahrnehmung von Komponisten prägt, eine wesentliche Rolle spielt. Jungen haben möglicherweise eine höhere Motivation, sich an diesem Komponistenbild zu orientieren. In anderen kreativen Bereichen sind die Mädchen heute nicht in der Minderheit, z. B. bei der Produktion von literarischen Texten. Ein allgemeines Defizit an kreativen Betätigungen sehe ich daher nicht.

Marianne Hassler stellt in einer Langzeitstudie mit komponierenden Jungen und Mädchen fest, dass die kreative Leistung mit der Pubertät meistens abnimmt, und zwar bei Mädchen häufiger als bei Jungen. Sie stellt einen Zusammenhang mit hormonellen Veränderungen her und macht damit biologische Faktoren als wichtige Ursache für den geringen Frauenanteil unter Komponierenden aus. Mich überzeugt das nicht – schließlich sind die Jugendlichen gleichzeitig auch zahlreichen sozialen Veränderungen, psychischen Prozessen und neuen Erwartungen ausgesetzt, die ebenso einen Einfluss auf ihre musikalischen Betätigungen haben werden. Welcher dieser Faktoren maßgeblich ist, lässt sich daher kaum feststellen.

Melodiva: Ich provoziere jetzt mal: Könnte frau nicht genauso gut behaupten, Männer hätten aufgrund des gesellschaftlichen Karrieredrucks, der auf ihnen lastet, viel weniger Zeit und Muße für Komposition, für kreatives Schaffen? Steht nicht der Leistungsdruck, den Männer in der Regel stärker zu spüren bekommen, viel mehr einem offenen, kreativen Prozess entgegen?

Ilka: Hier müsste man Alter und Professionalisierungsgrad einbeziehen. Wenn ich meinen Gedankengang weiter verfolge, haben männliche Jugendliche bis ins junge Erwachsenenalter hinein wahrscheinlich einen größeren Ansporn, sich als Komponist oder Improvisierender “selbst auszudrücken” und einer Öffentlichkeit zu präsentieren. Wer die Musik nicht in irgendeiner Form zum Beruf macht, hört damit oft irgendwann auf – sei es aus Enttäuschung über den ausbleibenden Ruhm oder aus Zeitgründen. Dieser Prozess ist bei Frauen aber ähnlich. Außerdem sollte man bedenken, dass Frauen wie Männer sehr unterschiedlich lernen und arbeiten. Durch Leistungsdruck werden einige besonders motiviert, andere blockiert.

Melodiva: Wurden Deine Vermutungen bestätigt oder hast Du im Laufe Deiner Arbeit auch überraschende und unerwartete Ergebnisse festgestellt?

Ilka: Die These, dass die musikalische Sozialisation der Befragten eine signifikante Prägung durch geschlechtstypische Merkmale aufweist, wurde bestätigt – manchmal krasser, als ich es erwartet hätte. Auch wenn man die Studierenden nach stilistischen Gruppen aufteilt und z. B. nur die Studentinnen und Studenten miteinander vergleicht, die ihren Schwerpunkt in der Populären Musik haben, sind die Unterschiede in den meisten Punkten eklatant.

Überraschend waren nur einige Teilergebnisse. So ist z. B. der Anteil der Frauen, die ein Blechblasinstrument spielen, vergleichsweise hoch. Dies lässt sich damit erklären, dass für die Studentinnen die Kirche häufiger ein wichtiger Einflussfaktor ist und sich hier die Gelegenheit ergibt, im Posaunenchor mitzuspielen.

Bei den Studenten waren einige geschlechtstypischen Merkmale weniger stark ausgeprägt als erwartet. Dies lässt sich mit der Konstellation der Befragungsgruppe erklären: Der Männeranteil lag lediglich bei 24%, sodass man bei ihnen ohnehin schon von einer geschlechtsuntypischen Studienwahl sprechen kann. Aufgrund der Zugangsvoraussetzungen (Aufnahmeprüfung inkl. Theorie) sind zudem bestimmte Musikertypen, unter denen der Männeranteil sehr hoch ist, gar nicht in der Befragungsgruppe vertreten, z. B. Autodidakten aus dem Bereich Rock, die keine Noten lesen können. Insgesamt war wegen des geringen Männeranteils schwieriger, hier genauer zu differenzieren. Hinsichtlich der Studentinnen bin ich zu deutlicheren Ergebnissen gekommen.

Melodiva: Du wolltest mit Deiner Arbeit eine Grundlage für die Entwicklung musikpädagogischer Konzepte schaffen, “die Kindern und Jugendlichen gewinnbringende Alternativen zu geschlechterstereotypen musikalischen Lernwegen eröffnen“ sollen – hast Du das erreicht? Hast Du bereits Ideen für solche musikpädagogischen Alternativen?

Sistars Projekt (2008), Frankfurt

Ilka: Ich denke, die Studie ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung einer solchen Grundlage. Es haben sich aber auch neue Fragen ergeben, sodass weitere Forschung in diesem Bereich wünschenswert wäre. Aufgrund der speziellen Befragungsgruppe sind die Ergebnisse nur begrenzt verallgemeinerbar. Die Musik-Lehramtsstudierenden haben alle zumindest teilweise innerhalb von Bildungsinstitutionen (Musikschule, Musikunterricht, u.ä.) gelernt. Damit eignet sich die Gruppe, um geschlechtstypische Lernwege innerhalb dieser Institutionen nachzuzeichnen und alternative Angebote für diesen Bereich zu entwickeln. Allerdings wären genauere Ergebnisse zum Musiklernen in informellen Zusammenhängen wünschenswert. Insbesondere hinsichtlich des oralen (bzw. auralen, am Hören orientierten) Lernens in informellen Zusammenhängen (z. B. in Bands), wäre es nötig, auch MusikerInnen aus dem Bereich der Populären Musik zu befragen, die nicht Musik studiert haben.

Ich habe in meiner Arbeit einige Konsequenzen für die Praxis vorgeschlagen, die meiner Meinung dazu beitragen können, dass Mädchen und Jungen sich häufiger an geschlechtsuntypische musikalische Tätigkeiten heranzuwagen:

Von Beginn an sollten Kinder die Gelegenheit erhalten, mit unterschiedlichen Formen des Musizierens vertraut werden und sowohl nach Noten spielen als auch nach dem Gehör lernen und frei experimentieren. Bisher beobachtet man häufig, dass diejenigen, die das eine gut beherrschen, sich an das andere nicht heranwagen. Frauen haben es daher oft schwerer im Bereich der Populären Musik.

Daneben können Programme zur Instrumentenfindung einer geschlechtstypischen Instrumentenwahl entgegen wirken. In diesem Zusammenhang spielen alternative Vorbilder eine wichtige Rolle. Es ist also wünschenswert, zur Durchführung solcher Programme Schlagzeugerinnen, Querflötisten, Posaunistinnen, Harfenisten, E-Gitarristinnen usw. zu engagieren.

Bandfieber Projekt (2009), Frankfurt

Diese Ideen können in Musikschulen oder Schulen auch gut in koedukativen Zusammenhängen realisiert werden. In vielen geschlechtsuntypischen Handlungsfeldern ist es jedoch auch sinnvoll, Angebote zu entwickeln, die sich ausschließlich an Mädchen oder Jungen richten. Hier gibt es schon viele Projekte: Rockmobile oder Pop-Förderprojekte für Frauen und Mädchen, Workshops für angehende Komponistinnen etc. – das Frauenmusikbüro ist in diesem Bereich ja selbst sehr aktiv. In diesen Projekten wird zudem eher mit Methoden aus dem informellen Bereich gearbeitet als in den etablierten Institutionen, z. B. durch Anregung zum Ausprobieren, Experimentieren und Imitieren. Dies kann für Mädchen einiges kompensieren. Wenn solche Arbeitsformen außerdem in Schulen und Musikschulen stärker verankert werden, können Mädchen davon voraussichtlich besonders profitieren, da sie häufiger innerhalb von Institutionen musikalisch aktiv sind als Jungen.

Angebote für Jungen sind noch etwas weniger verbreitet, wurden aber auch schon entwickelt. Insbesondere versucht man Jungen ans Singen oder Tanzen heranzuführen. Auch hier ist es wichtig, dass Jungen zunächst andere Jungen oder Männer kennen lernen, die in geschlechtsuntypischen Bereichen aktiv sind, denn weibliche Vorbilder spielen für Jungen nur selten eine nennenswerte Rolle. Wichtig ist auch eine Sensibilisierung der MusikpädagogInnen für das Thema. Geschlechtsorientierte Musikpädagogik sollte meiner Meinung ein fester Bestandteil der Ausbildung sein.

Bei alldem sollte man berücksichtigen, dass die individuellen Unterschiede beim Lernen trotz aller geschlechtstypischen Tendenzen sehr groß sind. Manche lernen lieber in gleichgeschlechtlichen Gruppen, andere in gemischtgeschlechtlichen. Manche orientieren sich stark an Vorbildern, andere weniger. Auch die bevorzugten Sinne beim Lernen sind unterschiedlich. Für MusikpädagogInnen ist es deshalb wichtig, geschlechtstypische Zugangsschwierigkeiten im Blick zu haben und darauf zu entsprechend zu reagieren, gleichzeitig aber die individuellen Lernpräferenzen eines Mädchens oder Jungen zu erkennen.

Melodiva: Wir mussten früher Bands gründen, um mit anderen Musik zu machen – seit Karaoke, SingStar und Guitar Hero bleiben viele musikinteressierte Jugendliche in den eigenen vier Wänden und leben da ihre Musik aus. Wie schätzt Du den Einfluss dieser Medien ein: Siehst Du heute eher einen Trend hin zum Musik machen (vor allem Singen) oder halten die Casting-Shows und die Musik-Software Jugendliche davon ab, erst einmal ein Instrument von der Pike auf zu lernen, in ein Orchester zu gehen oder eine Band zu gründen?

Ilka: In meiner Dissertation bin ich auf dieses Problem natürlich nicht gestoßen, da alle Befragten ein Instrument spielen konnten. In meiner pädagogischen Arbeit meine ich eine Tendenz zu beobachten, dass einige Kinder und Jugendliche durch Casting-Shows einerseits durchaus dazu angeregt werden, Musik zu machen, während andere durch den Leistungsanspruch abgehalten werden – entweder du hast eine gute Stimme und singst, oder du singst lieber nie im Leben, weil du dich sonst ja doch nur blamieren würdest.

Musik-Software und Internet-Teaching sehe ich anders: Hier eröffnen sich neue Möglichkeiten zum Musik machen. Vielleicht geht auch etwas verloren, aber es entstehen auch Handlungsfelder für Leute, die sonst wahrscheinlich kaum eine Möglichkeit gehabt hätten, sich musikalisch zu betätigen. Und der Schritt aus dem eigenen Übungsraum hin zum gemeinsamen Proben musste früher auch von vielen getan werden.

Allerdings wird dies wieder ein Feld sein, in dem deutlich mehr Jungen aktiv werden als Mädchen: Eines der deutlichsten Ergebnisse meiner Studie war, dass die männlichen Befragten weitaus häufiger technische Geräte für ihre Musikpraxis nutzen. Zwar ist dies beim Computer weniger gravierend als bei Verstärkern, Mischpulten usw.; der Unterschied bleibt aber dennoch eklatant.

Es kann schon sein, dass die Bereitschaft, sich intensiv mit einem Instrument zu beschäftigen, eher sinkt. Das ist aber wieder ein anderes Thema …

Liebe Ilka, vielen Dank für dieses Interview.

Geschlechtstypisches Musiklernen. Eine empirische Studie zur musikalischen Sozialisation von Studierenden des Lehramts Musik von Dr. Ilka Siedenburg (2009). Osnabrücker Beiträge zur Musik und Musikerziehung, Bd. 7, Osnabrück. Weitere Infos: http://www.epos.uni-osnabrueck.de/music/templates/buch.php?id=82

Geschlechtstypisches Musiklernen. Eine empirische Studie zur musikalischen Sozialisation von Studierenden des Lehramts Musik von Dr. Ilka Siedenburg (2009). Osnabrücker Beiträge zur Musik und Musikerziehung, Bd. 7, Osnabrück. Weitere Infos: http://www.epos.uni-osnabrueck.de/music/templates/buch.php?id=82

Copyright: Redaktion MELODIVA

Autorin: Mane Stelzer

19.09.2009