Stadt Frankfurt eröffnet neues Begegnungshaus für Bürger und Initiativen

Mitten in Frankfurt entsteht etwas Neues: ein offenes Haus, das Gleichgesinnte vernetzt und Engagierte in Kontakt bringt. Ab Sommer 2019 stehen in der Mainzer Landstraße 293 mehr als 20 Räume bereit, die sich für Projekte, Vorhaben und Initiativen nutzen lassen – und vieles mehr. Die Stadt Frankfurt am Main lädt Kommunale Einrichtungen, Vereine, Communitys, und Frankfurter Bürger*innen ein, das Haus als Zentrum für Ideen mitzugestalten.

Das Amt für multikulturelle Angelegenheiten (AmkA) bietet hier neue Räume für Menschen, die etwas bewegen möchten. Weil sich alle unter einem Dach treffen, können viele neue Ideen entstehen. Die Räume eignen sich zum Beispiel für Vereinsreffen oder Gruppenarbeiten, Kleinkunst oder Kreatives, Co-Working oder Konferenzen. Sie können für einzelne Termine, regelmäßig oder für einen längeren Zeitraum gebucht werden.

Aktuell sucht das AmkA einen Namen für das neue Haus und ruft die Bürger*innen der Stadt auf, Vorschläge einzureichen.

Namensvorschläge bis zum 30. April an: ed.tr1738548770ufkna1738548770rf-td1738548770ats@n1738548770eman-1738548770thcus1738548770-suah1738548770

Spanischer Mädchenchor sucht Auftrittsort in Frankfurt

Der Mädchenchor InCrescendo aus Valencia kommt in diesem Jahr zu einem Kulturaustausch nach Frankfurt/Main und sucht für den Montag, den 02.09.2019 nach einem Auftrittsort. Schön wäre auch eine Kooperation mit einem ortsansässigen Schul- oder Musikschulchor, mit dem sie ein gemeinsames Konzert gestalten könnten. Bei Interesse bietet die Chorleiterin Pepa Cervera einen Workshop über ihre Arbeit mit Jugendchören an.

Bei einem gemeinsamen Konzert im Oktober 2018 hat der Frankfurter Frauenchor Elektra Vokal den Mädchenchor kennengelernt. Mit viel Elan und Bewegung singen die jungen Spanierinnen ein bunt gemischtes Repertoire:

Tjack

https://www.youtube.com/watch?v=hOq8p6u2Ckg

Non Degu Non

https://www.youtube.com/watch?v=glW32NWZRK8

Sohg of hope

https://www.youtube.com/watch?v=PvTdpsnr_so

Filmtipp: Khrustal (Crystal Swan)

Das Lichter Filmfest Frankfurt International zeigt am 28. März das Langfilm-Debüt der weißrussischen Regisseurin Darya Zhuk. Der fast ausschießlich weiblich produzierte Film (Drehbuch: Helga Landauer, Kamera: Carolina Costa), erzählt die Geschichte einer eigenwilligen jungen DJane. Evelinas Leidenschaft ist die Musik. Sie träumt davon, nach Chicago zu reisen und in der Geburtsstätte der House Music ganz groß rauszukommen. Doch der Weg dorthin ist steinig: Es gilt, ein Visum in die USA zu ergattern – ohne festen Job machen die Behörden es ihr nicht leicht. So führt sie ihr Fernweh unverhofft von ihrer Heimatstadt Minsk in das entlegene Dorf Khrustal. In der tiefsten Provinz angekommen, kommt alles anders als gedacht. Doch nicht alle wünschen ihr Gutes.

Khrustal besticht mit einer einnehmenden Protagonistin, die sich allein in einer grau-verschleierten Welt wiederfindet und unerschrocken ihren Träumen nachjagt. Die post-sowjetische Republik Belarus in der Findungsphase der 1990er Jahre bietet einen Handlungsort, der vor Geschichte und Bedeutungsschwere nur so zu strotzen scheint.

Darya Zhuks Langfilm-Debüt ist durch die Unterstützung von HessenFilm und Medien und der Frankfurter Produzentin Birgit Gernböck, sowie der Sound- Postproduktion durch die Frankfurter FunDeMental Studios eng mit der Rhein-Main Region verbunden.

Khrustal ist die erste Einreichung Weißrusslands bei den Academy Awards seit 1996. Die Russian Guild of Film Critics zeichnete den Film als Bestes Debüt aus, und das Milan Film Festival nominierte Khrustal als besten Spielfilm im „Internationalen Wettbewerb“.

NRW startet Bildungspartnerschaft „Bühne und Schule“

Ab sofort unterstützt die neue Initiative „Bühne und Schule“ Kooperationen von Schulen mit Häusern und Ensembles aus dem Bereich der darstellenden Künste. In den nächsten Jahren soll die Qualitätsentwicklung an Bühnen in Nordrhein-Westfalen weiter intensiviert werden. Dafür stellt das Ministerium für Kultur und Wissenschaft weitere Fördermittel bereit – für die kommunalen, Freien und Landestheater wie auch für Orchester und Programme wie „Neue Wege“. Damit können die Kultureinrichtungen noch stärker als außerschulische Bildungsorte fungieren und ihre Angebote als Partner der Schulen bereitstellen. Um über die Schule eine umfassende kulturelle Teilhabe zu erreichen, werden auch die umfassenden Vermittlungsangebote weiter ausgebaut. Darüber hinaus investiert das Ministerium für Kultur und Wissenschaft bereits jetzt in erheblichem Maß in die kulturelle Bildung. Jährlichen fließen insgesamt rund 30 Millionen Euro in Programme und Projekte der kulturellen Bildung.

In einer gemeinsamen Erklärung hatten sich das Land und die kommunalen Spitzenverbände im Herbst 2018 darauf verständigt, im Rahmen der landesweiten Initiative „Bildungspartner NRW – Bühne und Schule“ gemeinsam zukünftig auch die systematische Zusammenarbeit von Schulen und Bühnen sowie Akteuren der freien Szene zu fördern. Die Einrichtungen und Ensembles leisten mit ihren Lernangeboten einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Bildung.

Dachverband der Kulturfördervereine in Deutschland nimmt seine Arbeit auf

In Deutschland gibt es mehr als 10.000 Kulturfördervereine, zwei Drittel davon sind in den letzten drei Jahrzehnten entstanden. Diese Zahlen wurden am 22. März 2019 beim 9. Symposium der Kulturfördervereine in der Landesvertretung von Nordrhein-Westfalen erstmals veröffentlicht. Sie sind Bestanteil eines Policy Papers, das der Dachverband der Kulturfördervereine in Deutschland (DAKU) und ZiviZ (Zivilgesellschaft in Zahlen) im Stifterverband unter Beteiligung der Bundesverbände mehrerer Kultursparten entwickelt haben.

- Fast alle Kultureinrichtungen in Deutschland werden heute von einem Förderverein unterstützt.

- Die meisten Kulturfördervereine gibt es in Nordrhein-Westfalen.

- Bezogen auf die Einwohner ist ihre Zahl in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz am höchsten, gefolgt vom Saarland und Sachsen-Anhalt.

- Mehr als zwei Drittel der Vereine wurde seit den 1990er Jahren gegründet. Dieser Gründungstrend setzt sich weiter fort.

- In den meisten Kulturfördervereinen (86 %) arbeiten ausschließlich ehrenamtlich Aktive. Ohne sie gäbe es den Großteil der Kulturfördervereine nicht.

Der kürzlich gegründete DAKU hat in dem Policy Paper seine Ziele formuliert.

„In den Kulturfördervereinen steckt viel Potential. Sie unterstützen mit finanziellen Mitteln oder als Multiplikatoren und packen mit an, wo praktische Hilfe benötigt wird. Unsere Aufgabe muss es sein, ihre bürgerschaftliche Arbeit zu erleichtern. Wir wollen sie stärker sichtbar machen und die Weiterbildung und den Erfahrungsaustausch ihrer Mitglieder unterstützen“, so Prof. Frank Druffner, Vorstandsvorsitzender des Dachverbands.

Die Aufbauphase des DAKU wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und die Schirmherrin Prof. Monika Grütters MdB, Staatsministerin für Kultur und Medien, unterstützt.

„In Kulturfördervereinen sind viele Ehrenamtliche aktiv. Ohne sie würde es nicht gehen. Ob Oper, Theater, Museen, alle diese Einrichtungen stützen sich auch auf das Engagement ihrer Förderkreise. Kulturfördervereine sorgen an vielen Orten dafür, dass es überhaupt kulturelle Angebote gibt! Engagement verdient Unterstützung und Förderung – das gilt für alle Engagementbereiche. Wir wollen deshalb die bestmöglichen Rahmenbedingungen schaffen, damit sich Eigeninitiative und Engagement entwickeln können. Dafür haben wir im Bundesfamilienministerium eine eigene Abteilung geschaffen, um das Engagement in den Fokus unserer Politik zu stellen. Denn vom Engagement lebt nicht nur die demokratische Gesellschaft, sondern auch die Kultur“, so Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey in ihrem Grußwort.

Das Policy Paper „Kulturfördervereine in Deutschland – Status und Handlungsbedarfe“ und weiteres Hintergrundmaterial können Sie hier abrufen.

Verband der Musikschulen lädt zum 25. Musikschulkongress

Unter dem Motto „Musik teilen – Menschen gewinnen!“ versammelt der VdM vom 17. bis 19. Mai 2019 Interessierte in Berlin zum 25. Musikschulkongress. Zur Eröffnungsveranstaltung sind hochrangige Gäste aus der Bundespolitik geladen, insbesondere Bundesjugendministerin Dr. Franziska Giffey, außerdem aus Landespolitik und Kultur. Zwei Plenumsveranstaltungen, rund 40 Arbeitsgruppen, Foren, Managementangebote und Projektpräsentationen sollen öffentlichkeitswirksame Akzente setzen und Impulse für die Fort- und Weiterbildung auf Landes- und Kommunalebene geben.

Der Kongress bietet Angebote zu den diesjährigen sechs Schwerpunkt-Themenbereichen „Instrumental-/Vokalfächer“, „Frühe Musikalische Bildung“, „Kooperationsprojekte mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen“, „Rock/Pop/Jazz“, „Digitaler Unterricht/Apps/Web“ und „Inklusion“. Aber auch viele weitere Themen finden im Programm Platz. Eine umfangreiche Instrumenten-, Verwaltungssoftware- und Notenausstellung wird das Angebot abrunden.

IAWM sucht Neue Musik von Komponistinnen

Die „International Alliance for Women in Music“ (IAWM) kündigt ihre jährliche Suche nach Neuer Musik von Komponistinnen* an. Bewerberinnen müssen Mitglied in der IAWM sein bzw. sich mit ihrer Bewerbung als Mitglied eintragen.

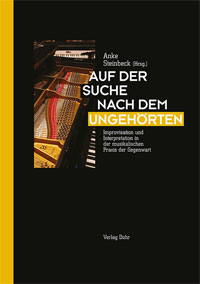

Buchtipp: „Auf der Suche nach dem Ungehörten“

Wie funktioniert Improvisation? Und warum ist sie heute als Handlungs- und Kommunikationsstrategie so beliebt wie lange nicht mehr? In der Musik sind agile Prozesse vor allen Dingen im Jazz erlebbar. Doch auch im klassischen Konzertbetrieb ist eine größere Offenheit für Spontaneität und Improvisation spürbar. Das macht das von Anke Steinbeck herausgegebene neue Buch „Auf der Suche nach dem Ungehörten“ zum Thema. Zehn Künstler*innen aus Klassik und Jazz – mit dabei Angelika Niescier & Anne-Sophie Mutter – geben in persönlichen Gesprächen Einblicke in ihre schöpferische Arbeit und erörtern die (Un-)Möglichkeiten zwischen notierten Werken und freien Klangwelten in der zeitgenössischen Aufführungspraxis. Interviews mit Kulturmanagern und Forschern sowie vertiefende wissenschaftliche Beiträge ergänzen das Format.

Wie funktioniert Improvisation? Und warum ist sie heute als Handlungs- und Kommunikationsstrategie so beliebt wie lange nicht mehr? In der Musik sind agile Prozesse vor allen Dingen im Jazz erlebbar. Doch auch im klassischen Konzertbetrieb ist eine größere Offenheit für Spontaneität und Improvisation spürbar. Das macht das von Anke Steinbeck herausgegebene neue Buch „Auf der Suche nach dem Ungehörten“ zum Thema. Zehn Künstler*innen aus Klassik und Jazz – mit dabei Angelika Niescier & Anne-Sophie Mutter – geben in persönlichen Gesprächen Einblicke in ihre schöpferische Arbeit und erörtern die (Un-)Möglichkeiten zwischen notierten Werken und freien Klangwelten in der zeitgenössischen Aufführungspraxis. Interviews mit Kulturmanagern und Forschern sowie vertiefende wissenschaftliche Beiträge ergänzen das Format.

Erhältlich ab 02.04.2019 im Buchhandel | ISBN 978-3-86846-142-8 | 216 S. | Verlag dohr köln | 24,80€

Jazzfest Bonn präsentiert Auftragskompositionen zum 10jährigen

Das Jazzfest Bonn (17.-31.05.2019) macht sich zum zehnjährigen Jubiläum selbst ein Geschenk: es hat u.a. das Lisa Wulff Quartett, Of Cabbages And Kings, Monika Roscher und das Julia Hülsmann Oktett (mit Eva Kruse, Eva Klesse, Gerdur Gunnarsdottir, Susanne Paul, Live Maria Roggen, Aline Frazao und Jelena Kuljic) gebeten, ein neues Werk zu komponieren und beim Jazzfest uraufzuführen. Diese kann das Publikum dann im Rahmen der Konzerte der jeweiligen Bands genießen:

Lisa Wulff Quartett (im Doppelkonzert mit dem Quasthoff Quartett) 17.05. @ Opernhaus

Of Cabbages And Kings (im Doppelkonzert mit M. Vitouš & E. Viklický) 23.05. @ Volksbank-Haus

Julia Hülsmann Oktett (im Doppelkonzert mit den Yellowjackets) 26.05. @ Uni Bonn

Monika Roscher Bigband (im Doppelkonzert mit Mezzoforte) 31.05. @ Telekom Forum

Julia Hülsmann Oktett (Foto: Rüdiger Schestag)

Außerdem stehen mit Lucia Cadotsch, Naoko Kikuchi (Eric Schaefer), Linda Oh (Florian Weber), Genevieve Artadi (Knower), Marilyn Crispell & Carmen Castaldi als Special Guests des Joe Lavano Trios Tapestry, Joy Denalane als Special Guest von Web Web sowie Angela Avetisyan, Jutta Keeß, & Petricia Römer (letztere drei mit der Jazzrausch-Bigband) weitere Musikerinnen auf den Bühnen des Festivals.

Deutscher Kulturrat wählt mit Susanne Keuchel erstmals eine Präsidentin

Die promovierte Musikwissenschaftlerin und Direktorin der Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des Landes NRW Prof. Dr. Susanne Keuchel (Rat für Soziokultur und kulturelle Bildung) wurde in diesem Monat als Präsidentin des Deutschen Kulturrates gewählt. Der Sprecherrat dieses Spitzenverbandes der Bundeskulturverbände wählte zudem mit der Vizepräsidentin Prof. Dr. Ulrike Liedtke (Deutscher Musikrat) eine weitere Frau in den vierköpfigen Vorstand.

Die neugewählte Präsidentin des Deutschen Kulturrates, Prof. Dr. Susanne Keuchel, sagte: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde. Kunst und Kultur sind kein Selbstzweck, sondern, wie Richard von Weizsäcker so treffend sagte: ‚der geistige Boden, der unsere innere Überlebensfähigkeit sichert‘. Diesen brauchen wir umso dringlicher in Zeiten gesellschaftlicher Transformation mit so vielen drängenden Fragen und Herausforderungen, wie Globalisierung, Populismus, Digitalisierung oder der Nachhaltigkeitsagenda 2030. Ich werde mich daher unermüdlich für Gelingensbedingungen einsetzen, die Kunst und Kultur flächendeckend und nachhaltig gedeihen lassen.“

Prof. Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien bei der Bundeskanzlerin, gratulierte und sagte: „Als Spitzenorganisation der Bundeskulturverbände sendet der Deutsche Kulturrat mit dieser Wahl ein gutes Signal an Kultureinrichtungen in ganz Deutschland. Auf weibliche Vorbilder wie Susanne Keuchel kommt es an, wenn wir sicherstellen wollen, dass künftig noch mehr Frauen an den Schaltstellen der Kultur und Medien sitzen. Das ist ein Zeichen im Sinne unseres gemeinsamen Engagements für mehr Geschlechtergerechtigkeit in Kultur und Medien – ein Thema, das auf der Agenda des Kulturrats seit Jahrzehnten ganz oben steht.“

Biografische Informationen zu dem neuen Präsidium sind hier zu finden.

Quelle: http://www.kulturrat.de

Land Brandenburg gründet Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf

Das brandenburgische Kabinett beschloss am 19. März die Gründung einer neuen Landesstiftung nach dem Vorschlag von Kulturministerin Martina Münch zum 1. Juli 2019. Schloss Wiepersdorf wird damit nach der laufenden Sanierung als Ort der Kunst, der Kultur und der Begegnungen weitergeführt. Ab 2020 wird hier das Künstler- und Stipendiatenhaus wiedereröffnet.

Ministerin Münch würdigt Wiepersdorf als deutschlandweit einmaligen Ort: „Das Künstlerhaus Wiepersdorf ist mit seiner Kunst- und Kultur-Geschichte, die von der Romantik bis in die Gegenwart reicht, ein besonderer Ort – mit einer Strahlkraft, die weit über Brandenburg hinausreicht. Das belegen auch die Künstler*innen, die seit Jahren aus der ganzen Welt nach Brandenburg kommen, um in der kreativen Atmosphäre von Wiepersdorf an ihren Werken zu arbeiten.“

Das Schloss Wiepersdorf hat als ehemaliger Wohnsitz von Ludwig Achim und Bettina von Arnim eine lange Tradition als Ort des geistigen Austausches. Nach 1946 wurde es in der DDR als Arbeits- und Erholungsstätte für Schriftsteller und Künstler genutzt und ist damit das älteste von insgesamt 13 Künstlerhäusern in Deutschland. Namhafte Schriftstellerinnen und Schriftsteller waren hier zu Gast, unter ihnen Anna Seghers, Christa Wolf und Arnold Zweig. Im Jahr 1992 erfolgte die Wiedereröffnung als Künstlerhaus Wiepersdorf der Stiftung Kulturfonds. Von 2006 bis 2018 betrieb die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit Unterstützung des Landes Brandenburg und des Bundes die Einrichtung. Die Renovierung dauert noch bis Ende des Jahres. Im Kulturministerium läuft bis zum 03. Mai 2019 die Ausstellung ‘Landpartie‘ mit Malereien, Collagen und Grafiken von elf Wiepersdorf-Stipendiat*innen 2018 der Sparte Bildende Kunst.

Ab dem kommenden Jahr soll das Künstlerhaus im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Landesstiftung als ‘Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf‘ wieder als Stipendiatenhaus für mehrmonatige Arbeitsaufenthalte von Künstler*innen aller Disziplinen aus dem In- und Ausland geöffnet werden. Die Gründungsbeauftragte Annette Rupp erstellt dafür im Auftrag des Landes ein Konzept. Für den Betrieb stellt das Land Brandenburg ab 2020 jährlich rund 720.000 Euro bereit.

Quelle: https://mwfk.brandenburg.de

NRW vergibt erstmals systematische Ensembleförderung

Mit rund 1,1 Millionen Euro zusätzlichen Mitteln im Jahr 2019 fördert das Land im Rahmen der Stärkungsinitiative Kultur den Bereich der Freien Musik: Die in diesem Jahr bereits mit 500.000 Euro dotierte und bis 2022 auf jährlich 2,65 Mio. Euro anwachsende systematische Ensembleförderung Musik stellt einen Paradigmenwechsel in der Förderlandschaft der Freien Musikszene dar: Erstmals können professionelle Ensembles in diesem Jahr bis zum 15. April Anträge auf eine kontinuierliche dreijährige Förderung stellen. Weitere Besonderheit ist dabei, dass die Förderung unabhängig von konkreten Einzelprojekten vergeben wird und nicht nur künstlerische, sondern auch administrative Kosten umfasst. Insbesondere für jüngere Ensembles bietet das Programm wertvolle Starthilfe in einem auch international umkämpften Markt. Förderfähig sind professionelle, bereits in Nordrhein-Westfalen tätige Freie Ensembles aller Musikgenres.

Mit einer Exzellenzförderung Jazz wird ab Sommer 2019 die Karriere vielversprechender, junger Musiker*innen im Bereich Jazz und improvisierte Musik unterstützt: Das in Deutschland einzigartige Programm startet in diesem Jahr mit 120.000 Euro für einen ersten Jahrgang von zunächst vier Stipendiat*innen. In 2022 stehen insgesamt 500.000 Euro zur Verfügung, mit denen dann zwölf Stipendien ermöglicht werden. Das auf jeweils dreijährige Stipendien angelegte, jährlich neu ausgeschriebene Programm begleitet die Künstler*innen in der kritischen Phase nach der Ausbildung. Im Zentrum steht die Förderung von Auftrittsmöglichkeiten, Netzwerkbildung und künstlerischer Entwicklung. Die Koordination des Programms erfolgt durch das Europäische Zentrum für Jazz und Aktuelle Musik Stadtgarten Köln.

„Wir Musikerinnen und Musiker können es natürlich nur begrüßen, dass die Bedeutung der Freien Szene in unserer Kulturlandschaft erkannt wurde und dass das Land NRW seine Förderung für den Jazz ausdehnt“, sagte die freie Jazzmusikerin Ulla Oster. „Der jetzt neue Aspekt ist die kontinuierlichere Förderung von Ensembles und einzelnen Künstlerinnen und Künstlern – für diese bedeutet das freiere Gestaltungsmöglichkeiten und mehr Planungssicherheit für ein paar Jahre, mehr Zeit für musikalische Arbeit, Forschung und Proben und damit auch mehr künstlerische Qualität. Alle zukünftig Beteiligten stehen vor der Aufgabe, die Formen einer sinn- und wertvollen Förderung konkret auszugestalten – hier können richtungsweisende Modelle entstehen.“

Freie Spielstätten sind existentieller Bestandteil der Infrastruktur der Freien Musikszene. Die bereits Ende 2018 um 100.000 Euro auf insgesamt 140.000 Euro aufgestockte Spielstättenprogrammprämie unterstützt freie Einrichtungen, die oft unter großem wirtschaftlichem Druck arbeiten und dabei Auftrittsmöglichkeiten für die Freie Szene gewährleisten. Diese sind insbesondere für Nachwuchsmusikerinnen und -musiker entscheidend, um Netzwerke aufzubauen und Bühnenerfahrungen zu sammeln. Bis 2022 steigen die jährlichen Mittel hierfür auf etwa 200.000 Euro. Um 400.000 Euro in diesem Jahr, die bis 2022 auf eine Million Euro aufwachsen, erhöht das Land darüber hinaus die Förderung für herausragende Musikfestivals.

(Quelle: http://miz.org)